|

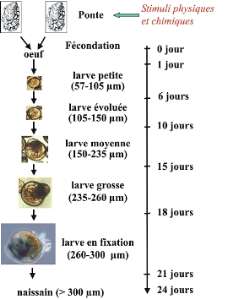

Huîtres, Pineau et Ragondins L'huître a un pays, Marennes Oléron Au cours de sa vie, l'huître est tour à tour mâle ou femelle. Une huître de 2 ans peut ainsi changer de sexe plusieurs fois au cours d'un même été ! Ce phénomème reste encore inexpliqué. Pour désigner ce transsexualisme à répétition on parle d'"hermphrodisme successif". Adulte vers 4 ans, l'huître peut à cet âge se reproduire. A la fin de l'hiver, les réserves qu'elle a accumulées disparaissent au profit de la glande génitale. L'huître est alors blanchâtre ou laiteuse car elle n'a pas encore évacué ses oeufs ou sa semence selon son sexe. Les émissions d'ovules de l'huître femelle et des spermatozoïdes de l'huître mâle ont lieu au début de l'été et s'étalent sur 2 mois et demi environ. - pour l'huître plate, les oeufs sont fécondés à l'intérieur même de la femelle et 8 à 10 jours plus tard les petites larves sont expulsées. - pour l'huître creuse, la rencontre entre les ovules et les spermatozoïdes a lieu dans le milieu marin, à la grâce des courants. Aprés fécondation, l'oeuf devient larve d'un dixième de millimètre de diamètre. Une huître creuse peut "pondre" de 20 à 100 millions d'oeufs sur lesquels quelques dizaines parviendront à l'âge adulte. Les autres auront été victimes des courants, des variations brusques de tempèratures, de la salinité de l'eau ou encore des prédateurs .... ( à suivre)

Le Pineau des Charentes (en construction)

Le Ragondin (en construction) retour accueil retour haut de page

Le genre des Pycnodonta rassemble les espèces des huîtres de fond, elles vivent dans des endroits ne découvrant jamais (jusqu'à 2000m). Elles ont une coquille très ronde et faite de vacuoles.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Eléments généraux | Teneur approximative de 100 g d'huître crue | Apports moyens conseillés par jour | Vitamines | Teneur approximative de 100 g d'huître crue | Apports moyens conseillés par jour |

|---|---|---|---|---|---|

| Energie | 65 Kcal | ------- | Vitamine A (rétinol) | 75 ug | 1 mg |

| Eau | 83 g (environ 80%) | ------- | Vitamine D | 5 ug | 10 ug |

| Protéines | 8,9 g (entre 7 et 10 %) | ------- | Vitamine E | 0,85 mg | |

| Glucides | 4,7 g (entre 1 et 5 %) | ------- | Vitamine C | 5 mg | 60 à 90 mg |

| Acides gras saturés | 0,4 g | ------- | Vitamine B1 (thiamine) | 0,13 mg | 1,3 à 1,5 mg |

| Acides gras mono insaturés | 0,31 g | ------- | Vitamine B2 (riboflavine) | 0,2 mg | 1,5 à 2 mg |

| Acides gras poly insaturés | 0,38 g | ------- | Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,11 mg | 2 à 2,25 mg |

| Cholestérol | 50 mg | ------- | Vitamine B12 | 16,5 ug | 3 à 4 ug |

| Proportion comestible | 0,11 | ------- | Acide pantothénique | 0,6 mg | 10 mg |

| Les minéraux | |||||

| Sodium | 280 mg | Magnésium | 44 mg | ||

| Phosphore | 165 mg | 350 mg | Potassium | 220 mg | |

| Calcium | 92 mg | 800 mg | Fer | 6,3 mg | Homme 10 mg Femme 18 mg |

| Iode | 0,073 mg ? | 0,120 mg | |||

Sources : L'encyclopédie des aliments (1996), Répertoire général des aliments (1995) et Alimentation et nutrition humaine (1992)

Ce qu'il faut retenir : les huîtres sont particulièrement riches en vitamine B12 et en fer. Et, d'une façon plus générale, des propriétés revitalisantes leurs sont reconnues. Mais tous ces chiffres ne doivent pas vous faire oublier que ce qui prime dans l'huître, c'est son goût.

La culture des huîtres

- Généralités sur la culture des huîtres

- La culture à Marennes-Oléron

- Les problèmes rencontrés

- Les huîtres triploïdes

La culture des huîtres

- Généralités sur la culture des huîtres

- La culture à Marennes-Oléron

- Les problèmes rencontrés

- Les huîtres triploïdes

Généralités sur la culture des huîtres

Autrefois, la culture se limitait au pillage des bancs naturels. Les romains étaient très friands des huîtres comme en témoigne les monceaux de coquilles retrouvés sur certains sites archéologiques. (voir histoire de l'huître)  De nos jours, l'ostréiculture est un métier bien spécial qui a de nombreuses particularités. Il existe beaucoup de manières différentes de faire des huîtres.

De nos jours, l'ostréiculture est un métier bien spécial qui a de nombreuses particularités. Il existe beaucoup de manières différentes de faire des huîtres.

Ainsi en France, on recense quatre grandes méthodes de production :

- Suspendu : Partout où il n'y a pas de marée, c'est une méthode qui peut être utilisée.

- En eau profonde

- Au sol

- En surélevé

La culture à Marennes-Oléron

Historique des cultures à Marennes-Oléron.

Historique des cultures à Marennes-Oléron.

L'edulis, l'huître plate, est l'huître la plus anciennement cultivée. Elle subsiste encore mais une maladie qui la tue dans la troisième année en limite la reproduction et donc la vente. Elle a été supplantée par deux autres espèces : Crassostrea angulata et Crassostrea gigas.

L'histoire de l'angulata à Marennes-Oléron :

C'est en 1868 que tout commença avec l'huître portugaise. Ce jour là, un bateau, le Morlaisien, fût contraint de se réfugier dans l'estuaire de la gironde. À son bord des huîtres portugaises avariées qui, lâchées dans la Gironde, s'y reproduiront et y prospérèrent au fils des ans. Le naissain (petites huîtres pas encore collées) arriva progressivement dans le bassin de Marennes-Oléron par le nord. L'angulata put alors faire l'objet d'un élevage intensif qui remplaça peu à peu l'edulis. Cet élevage va perdurer jusqu'en août 1970 où l'huître portugaise est frappée finalement d'une épizootie qui détruit l'ensemble des élevages de la côte atlantique française.

Cette histoire vous est aussi racontée dans cette autre page.

L'arrivée de la gigas :

Devant cette catastrophe pour l'ostréiculture, on pris rapidement la décision d'introduire en masse, en vu d'un élevage intensif, une autre espèce résistante à cette maladie : Crassostrea gigas, qui est toujours cultivée à Marennes Oléron. Dans ce but, des mères furent importées du Canada et du naissain collé sur coquilles du Japon. Ainsi, en quelques années, la population d'huîtres du bassin fut remplacée.

Voir la page des brèves pour plus de déails.

Les différents stades menant à la vente.

Les différents stades menant à la vente.

Le captage : Opération consistant à collecter le naissain sur des collecteurs en bois, ardoise, fer ou plastique. Les huîtres peuvent rester sur les collecteurs 8, 18 ou 30 mois.

Les collecteurs peuvent être de différentes formes et fabriqués avec plusieurs matériaux.

La culture à plat : C'est une seconde étape possible pour les petites huîtres. Elles sont alors simplement étendues à même le sol, puis régulièrement bougées pour leur donner une meilleure forme et limiter l'envasement. Cette solution est de moins en moins utilisée en raison des bigorneaux perceurs et du rendement moindre.

La culture en poche :

On peut choisir d'enfermer les huîtres dans des poches plastiques installées elles-même sur des tables en fer. La culture en poche permet d'obtenir des huîtres de meilleure qualité. En outre, on obtient un bon rendement puisque les pertes sont limitées.

L'affinage : consiste à mettre les huîtres dans des bassins (claires) afin de leur donner un meilleur goût et de les endurcir.

La vente : elle a lieu généralement de septembre à octobre, avant les fêtes pendant lesquelles 50% de la production nationale est écoulée.

Les problèmes rencontrés

Problèmes du milieu

Problèmes du milieu

Comme nous l'avons démontré dans la section biotope, celui-ci est essentiel pour une bonne culture des huîtres. Il arrive parfois que des vents forts ou même des tempêtes dévastent les concessions en mer. C'est ainsi que certaines zones ont été dévastées à 100% pendant la grande tempête de Noël 1999. Et même sans prendre des exemples aussi spectaculaires, de simples changements de courant peuvent entraîner de graves dégâts dans les parcs à huîtres. Il s'est déjà vu des bancs de sables envahissants les concessions. Plus courant est le dépôt de vases (aussi alluvions ou boues) contre lesquelles des laveurs (bandes de caoutchouc remuées par les courants) sont installés dans les parcs.

L'ostréiculture est fondée sur un biotope fragile que les moindres actions inconsidérées ou naturelles peuvent endommager durablement.

Compétiteurs

Compétiteurs

Le développement de cultures alternatives aux huîtres, comme les moules, a entraîné de nombreuses nuisances dans certains bassins ostréicoles. Ainsi à Marennes-Oléron, chaque année on est face à un naissain de moules de plus en plus important qui envahit tout. Leur élimination donne lieu à des coûts importants. Et, lorsqu'on sait qu'une moule adulte filtre environ quatre litres d'eau par heure, on se rend compte du problème de nourriture que cela peut poser pour les huîtres.

Il est à noter que lorsqu'il y a production de naissain, l'huître devient pour l'ostréiculteur, son propre adversaire. En effet, afin d'obtenir un produit d'aspect convenable, il faut enlever (détroquer) toutes les petites huîtres qui ne manquent pas de venir se coller sur les plus grosses. Ces huîtres parasites sont appelées gallies.

Prédateurs

Prédateurs

S'il est une menace qui efface toutes les autres dans l'ostréiculture, c'est bien celle du bigorneau perceur. Cet animal mange les huîtres avant les consommateurs en y creusant un petit trou circulaire dans la coquille. Il aspire ensuite l'huître à l'aide d'une trompe. Cet animal était marginal jusqu'aux dernières années mais une nouvelle espèce plus virulente (pouvant vivre dans des endroits plus longtemps découverts) a récemment fait son apparition. C'est maintenant une menace on ne peut plus réelle pour les cultures au sol. Pour aggraver le tout, le bigorneau perceur ne semble pas avoir de prédateur capable d'en limiter efficacement l'expansion.

Pour se débarrasser de ce fléau, les autorités compétentes en la matière ont préconisé le simple ramassage. Pour encourager cette pratique, les bigorneaux perceurs ramassés sont payés 8 F du kg. La rapidité de reproduction de cette espèce et la difficulté de ramassage n'ont pas permis d'obtenir d'améliorations significatives.

D'autres méthodes sont en cours d'expérimentation. L'installation de goulots de bouteilles aux pattes des tables semble assez efficace pour ce type de culture.

L'étoile de mer est un autre prédateur de l'huître, surtout craint pour les cultures en eau profonde et à plat, mais aujourd'hui elle est en régression.

Epizooties

Epizooties

Comme chez les animaux, des épizooties peuvent se déclarer en milieu marin. Les ostréiculteurs en on fait les frais entre 1970 et 1973. Voir plus haut

D'autres épizooties se sont aussi déclarées en Amérique avec une autre espèce : Crassostrea virginica. Cette épizootie fut moins virulente que chez C. angulata mais causa quand même des pertes importantes avant que l'espèce ne devienne résistante d'elle-même.

Huîtres triploïdes

S'il est une grande nouveauté pour l'ostréiculture, c'est bien l'huître triploïde. Son nom provient de ce qu'elles possèdent des triplets de chromosomes à la place des doublets habituels. Elles sont obtenues en écloseries à partir de géniteurs tétraploïdes (chromosomes par lot de 4) et diploïdes (paires de chromosomes). Les huîtres obtenues sont stériles.

La particularité des huîtres triploïdes est qu'elles ne fabriquent pas de gamètes avant l'été. Sans le souci de la reproduction, elles poussent plus vite. Elles sont de plus toujours grasses et atteignent une taille plus importante pour une même période d'élevage car elles ne dépensent pas d'énergie pour la reproduction. Certains consommateurs leur trouvent un goût sucré, différents des huîtres normales. Vous les trouverez chez les commerçants sous le nom d'huîtres des quatre saisons.

Elles ne font pas pour autant l'unanimité parmi les éleveurs, certains s'opposent en effet à un élevage contre nature. On est en effet en droit de se demander quels sont les apports pour la profession d'une telle huître, à l'origine mal comprise par les consommateurs, et assimilée (à tord mais c'est discutable) à un OGM. À ce déficit d'image, il faut ajouter que l'utilisation des huîtres triploïdes rend les éleveurs dépendants des écloseries qui peuvent alors développer un monopole sur le naissain. La richesse de la reproduction naturelle est ignorée en même tant que l'image de l'huître comme pur produit de la nature.

Et que dire des manipulations qui aboutissent à la fabrication des triploides, si ce n'est se demander si le jeu en vaut bien la chandelle. Il ne faut pas oublier que la prospérité de l'ostréiculture provient de la réputation de l'huître d'être un produit naturel et bienfaisant. Que ferons les ostréiculeurs si un média influent s'empare de ce sujet épineux peu avant les fêtes de noël ? L'avertissement est lancé ...

Pour prolonger la réflexion sur les huîtres triploïdes :

- Présentation des huîtres triploïdes

- Méthodes d'obtention des huîtres triploïdes

- Ce qu'en pensent les écologistes

Présentation des huîtres triploïdes

La genèse du projet

Les huîtres triploïdes françaises sont en grande partie le fruit du travail du laboratoire de L’Ifremer de La Tremblade (Laboratoire de recherches génétiques et de pathologie). Un de leur objectif est en effet d’améliorer les souches d’huîtres françaises. Ils ont aussi pour but de trouver des souches d’huîtres résistantes aux maladies et ceci les a conduit à travailler sur le génome des huîtres. C’est en 1989 que débutent les recherches sur les huîtres triploïdes à l’occasion d’un contrat plan Etat-Région et en partenariat avec les professionnels de la conchyliculture.

Différences entre triploïdes et diploïdes

Cette différence se met en évidence en trois points. Premièrement, d’un point de vu génétique, l’huître triploïde possède des triplets de chromosomes à la place des doublets de ses consœurs. Le matériel génétique de l’huître se compose initialement de 10 paires de chromosomes, chez l’huître triploïde toutes ces paires sont remplacées par des triplets soit trente chromosomes au total.

Mais quel peut être l’avantage d’une telle manipulation ? Cette différence a pour principal effet, et c’est là le deuxième point, de rendre les huîtres triploïdes stériles. Ces huîtres stériles ne dépensent pas d’énergies pour la reproduction et poussent donc plus vite que les autres. En outre beaucoup d’amateurs occasionnels d’huîtres ne les apprécient pas lorsqu’elles « sont en lait », c’est à dire en pleine production des gamètes durant l’été. Le consommateur est sensé sortir gagnant en pouvant consommer des huîtres grasses toute l’année.

Le troisième point de divergence est donc leur goût plus sucré bien que la différence reste assez subjective et dépende des aléas saisonniers. Cette différence gustative provient en fait de l’importante teneur en glycogène des huîtres triploïdes qui, n’ayant pas d’effort à fournir pour la reproduction se concentrent dans le stockage de leur énergie sous forme de ce polymère de glucose.

Sources :

« Savoir et comprendre avant de diaboliser », les nouvelles de l’Ifremer n°16 de juin 2000.

La passion des huîtres et des moules, Christian Vidal, p 73-75

Les articles à venir sur ce sujet :

Huîtres triploïdes et consommateurs

La triploïdie dans la nature

Les méthodes d’obtention des huîtres triploïdes

Pour aller plus loin, voir l’avis de l’AFSSA

Article écrit le 29 janvier 2005 par ismael et lu 5936 fois

Méthodes d’obtention des huîtres triploïdes

Méthode par blocage de la méiose

Historiquement, ce fût la méthode employée pour la création des premières huîtres triploïdes mais elle rassemble beaucoup de désavantages.

Cette méthode consiste à bloquer une des deux phases de division chromatique de la méiose. Rappelons pour mémoire que la méiose est le processus qui permet, à partir d’une cellule souche à 2n chromosomes, d’obtenir quatre gamètes à n chromosomes. Il y a donc deux phases de division dans la méiose : la première qui sépare les doublets chromosomiques à la manière d’une mitose et la seconde qui sépare aléatoirement les paires de chromosomes.

En supprimant une de ces deux phases, on obtient un gamète à 2n chromosomes. Reproduit avec un gamète haploïde, c’est à dire un gamète à n chromosomes non modifié, on obtient une huîtres triploïde à 3n chromosomes. Notons que les scientifiques ont observé que le blocage de la seconde phase de la méiose permettait d’obtenir des taux de mortalité inférieur à ceux obtenus lors du blocage de la première phase de méiose.

L’inhibition d’une phase de la méiose peut être obtenu par choc chimique en utilisant du cytochalasin B (CB) ou par choc physique (thermique par exemple). Les expériences montrent que c’est toujours, le choc chimique qui minimise le taux de mortalité et ceci malgré la forte toxicité de l’agent employé.

Ce point est d’ailleurs la principale pierre d’achoppement de cette méthode puisque des problèmes de santé publics et de dangerosité pour l’opérateur en limite l’emploie. De plus, les taux de mortalités sont souvent conséquents, ce qui a, ajouté à la difficulté et au coût de mise en œuvre de cette technique, considérablement ralentie la commercialisation de larves triploïdes ainsi créées.

Méthode de croisement tétraploïdes - diploïdes

Cette seconde méthode fût mise au point en 1996 aux Etats-Unis. L’obtention d’huîtres tétraploïdes fût réussit par croisement d’un ovule de triploïde dont on bloqua la division chromosomique (3n donc) avec du sperme d’huîtres diploïdes (n). Les huîtres obtenues peuvent alors fournir des secondes générations de tétraploïdes qui n’ont pas subit de manipulations chimiques. Cette méthode d’obtention d’huîtres tétraploïdes a été appliquée avec succés sur les huîtres perlières, Pinctada martensi, mais n’a pas réussi sur les huîtres de rochers.

Le croisement de ces tétraploïdes avec des diploïdes permet la naissance de larves triploïdes, sans mortalité, de qualité uniforme et complètement stériles. En outre, une fois les tétraploïdes obtenues, l’opération de création des larves triploïdes est simple et sans manipulation chimique. Cette méthode est maintenant prédominante et les scientifiques étudient les méthodes de culture de tétraploïdes afin d’en obtenir des lignées sélectionnées pour certaines qualités. Ces « super-tétraploïdes » ont en effet une grande valeur commerciale pour les écloseries.

Vente du naissain de triploïdes

La vente d’huîtres triploïdes est effectuée en France par diverses entreprises :

- Satmar

- Vendée Naissain

- Grainocéan

Sources :

« Savoir et comprendre avant de diaboliser », les nouvelles de l’Ifremer n°16 de juin 2000.

Farming triploid oyster, John A. Nell in Aquaculture 210 (2002) p 69-88

La passion des huîtres et des moules, Christian Vidal, p 73-75

Article écrit le 1er octobre 2005 par ismael et lu 4394 fois

Répondre à cet article

4 Messages de forum

Dans la même rubrique

Présentation des huîtres triploïdesQu’en pensent les écologistes ?

Tout droit réservé à (ismael). Cet article, forum exclu, et tout son contenu (texte, photos, films ...) est soumis a une Licence Creative Commons : paternité, pas d'utilisation commerciale et partage avec les mêmes conditions de licence.

Tout droit réservé à (ismael). Cet article, forum exclu, et tout son contenu (texte, photos, films ...) est soumis a une Licence Creative Commons : paternité, pas d'utilisation commerciale et partage avec les mêmes conditions de licence.

Qu’en pensent les écologistes ?

Nous pensons que la production éventuelle d’huîtres triploïdes doit faire l’objet d’un débat le plus large possible, associant à la profession ostréicole consommateurs et protecteurs de l’environnement. Les Verts ont appelé les producteurs et les consommateurs à la réflexion en les mettant en garde contre cette nouvelle huître tout en attendant plus d’informations et un débat ouvert.

Nos interrogations :

Il n’y a pas lieu d’introduire cette nouvelle espèce d’huître issue d’une manipulation chromosomique pour ne pas dire génétique ?

Car qui peut affirmer aujourd’hui qu’il n’y a aucun risque ? N’aurions-nous pas tiré les leçons de la vache folle et du sang contaminé ? Le principe de précaution doit prévaloir car nous n’ignorons pas que ces naissains triploïdes, donc stériles, sont obtenus à partir d’une huître tétraploïde elle aussi manipulée. L’introduction par accident dans le milieu de cette huître tétraploïde risquerait de rendre stérile l’ensemble du cheptel.

Les ostréiculteurs ne seraient-ils pas alors dépendants des écloseries, tels que sont les agriculteurs dépendants des semenciers ?

La plupart des ostréiculteurs, en proposant jusqu’aujourd’hui un produit exclusivement naturel, ont échappé à la crise provoquée par les farines animales et les poulets à la dioxine, et le rejet des plantes transgéniques par les consommateurs. Pourquoi aller au devant de problèmes dans le seul but de conquête du marché, partant d’un produit frelaté ?

En outre la stérilité des huîtres triploïdes n’est pas assurée à 100%. Que pourrait-il se passer lorsque l’on sait que la méiose des triploïdes donne toutes les combinaisons possibles ? Où serait le principe de précaution ?

Ajoutons que le comportement de cette nouvelle variété face à la maladie reste encore une inconnue. A-t-on assez de recul pour affirmer un risque zéro et se lancer dans une production à grande échelle en milieu naturel ?

Nous craignons que la colonisation du milieu maritime par cette espèce animale non naturelle présente un risque élevé de destabilisation des élevages naturels. Pour mémoire, les saumons ou truites tétraploïdes - à la qualité amoindrie - sont élevés dans des bassins confinés.

Article écrit le 7 février 2005 par Michel et lu 1986 fois

Le métier d'ostréiculteur

- Un métier pas comme les autres

- Un métier en perpétuelle évolution

- L'établissement ostréicole actuel

- La formation

Un métier pas comme les autres

Faire avec les aléas du temps

Faire avec les aléas du temps

Pour tout ce qui est du travail en mer, les ostréiculteurs sont à la merci des caprices climatiques. Même si cette photo a été prise début juillet 2003 (si, si), on est loin des clichés qui font parfois passer l'ostréiculture pour un travail de plein air agréable. En effet, l'ostréiculteur établi souvent son emploi du temps en fonction du dernier bulletin de météo marine. C'est donc un homme au plus proche du milieu marin, tributaire des aléas de la météo.

Etre en phase avec les marées

Etre en phase avec les marées

L'autre composante essentielle du rythme ostréicole c'est les marées. Elles seules permettent l'exploitation des concessions maritimes. L'ostréiculteur est donc obligé de suivre leur rythme ce qui donne un emploi du temps chaque jour différent. Il travaille à l'établissement dans les périodes de mortes-eaux (coefficients de marée trop faible) et se rend sur les parcs à huîtres pendant les périodes de vives-eaux (malines). Il ne peut alors travailler sur les parcs que quelques heures (avant et après la basse mer) si la baissance est assez forte. Certains travaillent aussi avec les marées de nuit, souvent en plus des marées de jour. Voilà pourquoi l'annuaire des marées est un des plus précieux outils de l'ostréiculteur.

Pour mieux comprendre le mécanisme des marées vous pouvez visiter la page marée.

Un métier en perpétuelle évolution

La méthode traditionnelle au rythme des saisons

La méthode traditionnelle au rythme des saisons

Contrairement aux idées reçues, l'ostréiculture est un métier qui se poursuit tout au long de l'année.

La méthode d'élevage présentée ici est la méthode traditionnelle. Il existe maintenant d'autres techniques avec l'exploitation des grattis ou à partir d'huîtres achetées.

| Janvier | ||||

| La préparation : c'est le détroquage des huîtres et la mise en poche pour finir la pousse avant la vente en automne. Les huîtres mises en poches proviennent des parcs à plats ou directement des collecteurs. | ||||

| Février | ||||

| Mars | ||||

| Avril | ||||

| Mai | Dédoubler les collecteurs : c'est donner plus d'espace aux collecteurs d'un an pour faciliter la croissance des petites huîtres. | |||

| Juin | ||||

| Descendre les poches : les poches d'huîtres sont transférées dans des parcs meilleurs (plus bas) après le naissain de moules. | ||||

| Juillet | ||||

| Août | Mise en place des collecteurs : pour le captage des petites huîtres. | |||

| Septembre | Tourner les poches : pour harmoniser la croissance | |||

| Octobre | La vente : les huîtres sont calibrées avec précision, stockées en claires, emballées puis expédiées pendant les fêtes pour la plupart. | |||

| Novembre | ||||

| Décembre | ||||

| Les fêtes : 75% des ventes sont réalisées | ||||

Les expérimentations en eau profonde à Marennes-Oléron

Les expérimentations en eau profonde à Marennes-Oléron

La culture en eau profonde a, à première vue, beaucoup d'attraits, notamment par le rendement. Toutefois, à l'expérimentation, elle révèle aussi de nombreux défauts. Les premiers résultent d'une mauvaise connaissance des fonds marins. De forts courants ou des dépôts de vases peuvent apparaître après semis. Les pertes sont alors énormes.

Le second lot de défauts vient de l'inaptitude de C. gigas à être élevée en eau profonde. Inaptitude marquée par l'apparition de chambres et le développement d'un vers, le Polydora, qui perce des galeries dans la coquille de l'huître. Inutile de dire que la qualité des huîtres est considérablement altérée.

S'il est possible de produire des huîtres d'eau profonde en assez grande quantité, leur qualité reste en deçà des cultures plus traditionnelles. Il serait peut-être judicieux d'utiliser pour ces cultures des espèces d'huîtres vivant naturellement dans les fonds marins. Malheureusement ces espèces sont encore grandement méconnues.

L'établissement ostréicole actuel

Aux vielles cabanes en bois traditionnelles trop petites et mal adaptées aux nouvelles méthodes d'exploitation, les ostréiculteurs préfèrent maintenant des cabanes en dur plus grandes. Elles bénéficient souvent d'un accès à la mer et d'un quai de déchargement pourvu d'une grue. Les établissements ostréicoles sont regroupés dans des ports ou le long des rivières ou des chenaux qui s'enfoncent dans les terres. C'est dans ces cabanes que se réalise toute la préparation des huîtres : détroquage, calibrage, stockage et affinage.

La formation

Si le bref aperçu fait ici du métier d'ostréiculteur vous tente ou si c'est votre rêve depuis tout petit, voici quelques liens pour trouver une école qui vous prépare à ce métier. En effet, aujourd'hui un diplôme est obligatoire pour pouvoir se mettre à son compte dans l'ostréiculture. Toutefois, il est possible de suivre une formation alternée lorsqu'on possède déjà de l'expérience.

Il faut aussi rappeler que les nombreuses particularités de ce métier le rendent difficile à exercer pour les personnes qui ne sont pas nées dans le milieu. Bien souvent ce sont en effet des fils d'ostréiculteurs qui prennent la succession de leurs parents où qui reviennent au métier après leurs études.

- Un dossier sur la formation du secteur de la culture marine (site du CNC)

- Site consacré aux métiers de la mer

Généralités sur la culture des huîtres

Autrefois, la culture se limitait au pillage des bancs naturels. Les romains étaient très friands des huîtres comme en témoigne les monceaux de coquilles retrouvés sur certains sites archéologiques. (voir histoire de l'huître)  De nos jours, l'ostréiculture est un métier bien spécial qui a de nombreuses particularités. Il existe beaucoup de manières différentes de faire des huîtres.

De nos jours, l'ostréiculture est un métier bien spécial qui a de nombreuses particularités. Il existe beaucoup de manières différentes de faire des huîtres.

Ainsi en France, on recense quatre grandes méthodes de production :

- Suspendu : Partout où il n'y a pas de marée, c'est une méthode qui peut être utilisée.

- En eau profonde

- Au sol

- En surélevé

La culture à Marennes-Oléron

Historique des cultures à Marennes-Oléron.

Historique des cultures à Marennes-Oléron.

L'edulis, l'huître plate, est l'huître la plus anciennement cultivée. Elle subsiste encore mais une maladie qui la tue dans la troisième année en limite la reproduction et donc la vente. Elle a été supplantée par deux autres espèces : Crassostrea angulata et Crassostrea gigas.

L'histoire de l'angulata à Marennes-Oléron :

C'est en 1868 que tout commença avec l'huître portugaise. Ce jour là, un bateau, le Morlaisien, fût contraint de se réfugier dans l'estuaire de la gironde. À son bord des huîtres portugaises avariées qui, lâchées dans la Gironde, s'y reproduiront et y prospérèrent au fils des ans. Le naissain (petites huîtres pas encore collées) arriva progressivement dans le bassin de Marennes-Oléron par le nord. L'angulata put alors faire l'objet d'un élevage intensif qui remplaça peu à peu l'edulis. Cet élevage va perdurer jusqu'en août 1970 où l'huître portugaise est frappée finalement d'une épizootie qui détruit l'ensemble des élevages de la côte atlantique française.

Cette histoire vous est aussi racontée dans cette autre page.

L'arrivée de la gigas :

Devant cette catastrophe pour l'ostréiculture, on pris rapidement la décision d'introduire en masse, en vu d'un élevage intensif, une autre espèce résistante à cette maladie : Crassostrea gigas, qui est toujours cultivée à Marennes Oléron. Dans ce but, des mères furent importées du Canada et du naissain collé sur coquilles du Japon. Ainsi, en quelques années, la population d'huîtres du bassin fut remplacée.

Voir la page des brèves pour plus de déails.

Les différents stades menant à la vente.

Les différents stades menant à la vente.

Le captage : Opération consistant à collecter le naissain sur des collecteurs en bois, ardoise, fer ou plastique. Les huîtres peuvent rester sur les collecteurs 8, 18 ou 30 mois.

Les collecteurs peuvent être de différentes formes et fabriqués avec plusieurs matériaux.

La culture à plat : C'est une seconde étape possible pour les petites huîtres. Elles sont alors simplement étendues à même le sol, puis régulièrement bougées pour leur donner une meilleure forme et limiter l'envasement. Cette solution est de moins en moins utilisée en raison des bigorneaux perceurs et du rendement moindre.

La culture en poche :

On peut choisir d'enfermer les huîtres dans des poches plastiques installées elles-même sur des tables en fer. La culture en poche permet d'obtenir des huîtres de meilleure qualité. En outre, on obtient un bon rendement puisque les pertes sont limitées.

L'affinage : consiste à mettre les huîtres dans des bassins (claires) afin de leur donner un meilleur goût et de les endurcir.

La vente : elle a lieu généralement de septembre à octobre, avant les fêtes pendant lesquelles 50% de la production nationale est écoulée.

Les problèmes rencontrés

Problèmes du milieu

Problèmes du milieu

Comme nous l'avons démontré dans la section biotope, celui-ci est essentiel pour une bonne culture des huîtres. Il arrive parfois que des vents forts ou même des tempêtes dévastent les concessions en mer. C'est ainsi que certaines zones ont été dévastées à 100% pendant la grande tempête de Noël 1999. Et même sans prendre des exemples aussi spectaculaires, de simples changements de courant peuvent entraîner de graves dégâts dans les parcs à huîtres. Il s'est déjà vu des bancs de sables envahissants les concessions. Plus courant est le dépôt de vases (aussi alluvions ou boues) contre lesquelles des laveurs (bandes de caoutchouc remuées par les courants) sont installés dans les parcs.

L'ostréiculture est fondée sur un biotope fragile que les moindres actions inconsidérées ou naturelles peuvent endommager durablement.

Compétiteurs

Compétiteurs

Le développement de cultures alternatives aux huîtres, comme les moules, a entraîné de nombreuses nuisances dans certains bassins ostréicoles. Ainsi à Marennes-Oléron, chaque année on est face à un naissain de moules de plus en plus important qui envahit tout. Leur élimination donne lieu à des coûts importants. Et, lorsqu'on sait qu'une moule adulte filtre environ quatre litres d'eau par heure, on se rend compte du problème de nourriture que cela peut poser pour les huîtres.

Il est à noter que lorsqu'il y a production de naissain, l'huître devient pour l'ostréiculteur, son propre adversaire. En effet, afin d'obtenir un produit d'aspect convenable, il faut enlever (détroquer) toutes les petites huîtres qui ne manquent pas de venir se coller sur les plus grosses. Ces huîtres parasites sont appelées gallies.

Prédateurs

Prédateurs

S'il est une menace qui efface toutes les autres dans l'ostréiculture, c'est bien celle du bigorneau perceur. Cet animal mange les huîtres avant les consommateurs en y creusant un petit trou circulaire dans la coquille. Il aspire ensuite l'huître à l'aide d'une trompe. Cet animal était marginal jusqu'aux dernières années mais une nouvelle espèce plus virulente (pouvant vivre dans des endroits plus longtemps découverts) a récemment fait son apparition. C'est maintenant une menace on ne peut plus réelle pour les cultures au sol. Pour aggraver le tout, le bigorneau perceur ne semble pas avoir de prédateur capable d'en limiter efficacement l'expansion.

Pour se débarrasser de ce fléau, les autorités compétentes en la matière ont préconisé le simple ramassage. Pour encourager cette pratique, les bigorneaux perceurs ramassés sont payés 8 F du kg. La rapidité de reproduction de cette espèce et la difficulté de ramassage n'ont pas permis d'obtenir d'améliorations significatives.

D'autres méthodes sont en cours d'expérimentation. L'installation de goulots de bouteilles aux pattes des tables semble assez efficace pour ce type de culture.

L'étoile de mer est un autre prédateur de l'huître, surtout craint pour les cultures en eau profonde et à plat, mais aujourd'hui elle est en régression.

Epizooties

Epizooties

Comme chez les animaux, des épizooties peuvent se déclarer en milieu marin. Les ostréiculteurs en on fait les frais entre 1970 et 1973. Voir plus haut

D'autres épizooties se sont aussi déclarées en Amérique avec une autre espèce : Crassostrea virginica. Cette épizootie fut moins virulente que chez C. angulata mais causa quand même des pertes importantes avant que l'espèce ne devienne résistante d'elle-même.

Huîtres triploïdes

S'il est une grande nouveauté pour l'ostréiculture, c'est bien l'huître triploïde. Son nom provient de ce qu'elles possèdent des triplets de chromosomes à la place des doublets habituels. Elles sont obtenues en écloseries à partir de géniteurs tétraploïdes (chromosomes par lot de 4) et diploïdes (paires de chromosomes). Les huîtres obtenues sont stériles.

La particularité des huîtres triploïdes est qu'elles ne fabriquent pas de gamètes avant l'été. Sans le souci de la reproduction, elles poussent plus vite. Elles sont de plus toujours grasses et atteignent une taille plus importante pour une même période d'élevage car elles ne dépensent pas d'énergie pour la reproduction. Certains consommateurs leur trouvent un goût sucré, différents des huîtres normales. Vous les trouverez chez les commerçants sous le nom d'huîtres des quatre saisons.

Elles ne font pas pour autant l'unanimité parmi les éleveurs, certains s'opposent en effet à un élevage contre nature. On est en effet en droit de se demander quels sont les apports pour la profession d'une telle huître, à l'origine mal comprise par les consommateurs, et assimilée (à tord mais c'est discutable) à un OGM. À ce déficit d'image, il faut ajouter que l'utilisation des huîtres triploïdes rend les éleveurs dépendants des écloseries qui peuvent alors développer un monopole sur le naissain. La richesse de la reproduction naturelle est ignorée en même tant que l'image de l'huître comme pur produit de la nature.

Et que dire des manipulations qui aboutissent à la fabrication des triploides, si ce n'est se demander si le jeu en vaut bien la chandelle. Il ne faut pas oublier que la prospérité de l'ostréiculture provient de la réputation de l'huître d'être un produit naturel et bienfaisant. Que ferons les ostréiculeurs si un média influent s'empare de ce sujet épineux peu avant les fêtes de noël ? L'avertissement est lancé ...

Pour prolonger la réflexion sur les huîtres triploïdes :

- Présentation des huîtres triploïdes

- Méthodes d'obtention des huîtres triploïdes

- Ce qu'en pensent les écologistes

Depuis quatre siècles, les vignerons de la Charente et de la Charente-Maritime s'appliquent à respecter la même tradition, transmise de génération en génération dans un souci permanent d'atteindre la perfection.

Depuis quatre siècles, les vignerons de la Charente et de la Charente-Maritime s'appliquent à respecter la même tradition, transmise de génération en génération dans un souci permanent d'atteindre la perfection.

La minutieuse attention qu'apportent les vignerons à l'élaboration de leur Pineau des Charentes, lui confère une âme

La minutieuse attention qu'apportent les vignerons à l'élaboration de leur Pineau des Charentes, lui confère une âme

Avec un poids de 6 kg, le ragondin (Myocastor coypus) est l’un des plus gros rongeurs connus. Il a une apparence de rat avec une queue cylindrique peu poilue mais il est adapté à la vie semi-aquatique (narines pouvant se fermer, yeux et narines placés sur le dessus de la tête et donc émergés lorsque l’animal nage, pattes postérieures palmées, fourrure composée de poils de jarre long et raides et d’une sous-fourrure ou poils de bourre, plus courts, denses et restant secs pendant l’immersion). Sa croissance et sa reproduction sont très rapides puisqu’ une femelle peut faire plus de deux portées par an, en moyenne de cinq jeunes. La puberté est atteinte en un trimestre avec une masse corporelle de 2 kg. Son régime alimentaire est à peu près strictement herbivore. Opportuniste, il mange ce qui est disponible et abondant dans son habitat, consommant environ un tiers de son poids chaque jour en végétaux (1).

Avec un poids de 6 kg, le ragondin (Myocastor coypus) est l’un des plus gros rongeurs connus. Il a une apparence de rat avec une queue cylindrique peu poilue mais il est adapté à la vie semi-aquatique (narines pouvant se fermer, yeux et narines placés sur le dessus de la tête et donc émergés lorsque l’animal nage, pattes postérieures palmées, fourrure composée de poils de jarre long et raides et d’une sous-fourrure ou poils de bourre, plus courts, denses et restant secs pendant l’immersion). Sa croissance et sa reproduction sont très rapides puisqu’ une femelle peut faire plus de deux portées par an, en moyenne de cinq jeunes. La puberté est atteinte en un trimestre avec une masse corporelle de 2 kg. Son régime alimentaire est à peu près strictement herbivore. Opportuniste, il mange ce qui est disponible et abondant dans son habitat, consommant environ un tiers de son poids chaque jour en végétaux (1).

Il faut signaler que le ragondin peut aussi être déterré, ce procédé cruel est peu efficace, et il a le défaut de pouvoir contribuer à fragiliser les digues, ce qui est contraire au but recherché.

Il faut signaler que le ragondin peut aussi être déterré, ce procédé cruel est peu efficace, et il a le défaut de pouvoir contribuer à fragiliser les digues, ce qui est contraire au but recherché.